環境問題は「経営問題」— ヤマトグループが環境戦略に踏み切った背景とは

「気候変動対策は、『コスト』ではなく『投資』です」

昨今、多くの企業が脱炭素経営に取り組み始めていますが、「コストがかかる」「何から始めればいいかわからない」といった悩みを抱える企業も少なくありません。

しかし、気候変動が企業経営に与える影響はますます大きくなり、サプライチェーン全体での脱炭素化の必要性が高まっています。脱炭素化への取り組みは、企業価値を左右する重要な経営課題となっています。

ヤマトグループの挑戦:2050年カーボンニュートラル実現への道

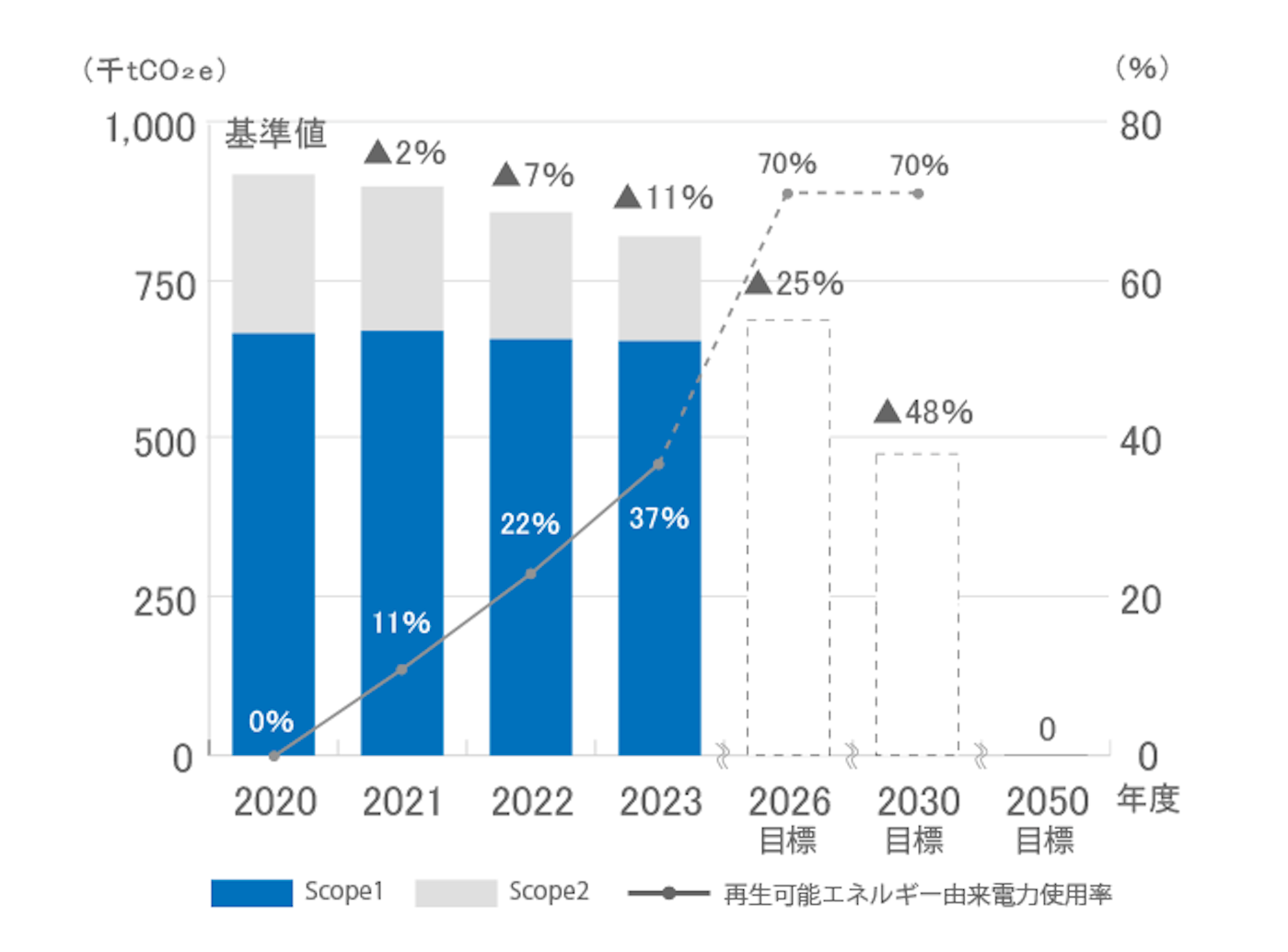

ヤマトグループは、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、具体的な目標と施策を打ち出しています。その中核となるのが、2030年までにGHG排出量を2020年度比で48%削減するという意欲的な目標です。

この目標達成に向け、同社は以下の4つの主要施策を掲げています。

1.EV23,500台の導入

2.太陽光発電設備810基の導入

3.再生可能エネルギー由来電力の使用率を70%まで向上

4.ドライアイスフリーの運用構築

これらの施策の中でも、特に注目すべきはEVの導入拡大です。ヤマトグループは2030年度までに、23,500台ものEVを導入する計画を立てています。これは、同社の集配用トラックのうち、約40%をEV化することを意味し、非常に野心的な目標であることがわかります。

なぜEVなのか?戦略的選択の背景

ヤマト運輸がEV導入に力を入れる背景には、物流業界ならではの車両保有台数の多さと、それに伴う燃料由来のGHG排出量に課題があります。同社にとって、EV導入はGHG削減効果と経済性を両立させるための戦略的な選択なのです。

ーーまずは、ヤマト運輸がEVに注目した理由を教えてください。

「多くの会社では、省エネに取り組むなど「電力」のGHG排出量をどう減らしていくかが課題となっています。多くの車両を使用するヤマトグループにとっては「燃料由来」のGHG排出量の削減が必要であり、車両の脱炭素化をいかに進めるかが非常に重要です。EVは、走行中のGHG排出量がゼロであり、環境負荷を大幅に低減できます。また、再生可能エネルギー由来電力(以下 再エネ電力)と組み合わせることで、さらなるGHG削減効果が期待できます。」

データが語る苦労と試行錯誤

ーー2030年までにEV23,500台、太陽光発電設備810基を導入する、という目標に対し、現状はどうなっているのでしょうか。

「2025年3月末時点で、EV約4,300台、太陽光発電設備約110基をすでに導入しています。」

しかし、EV導入は決して平坦な道のりではなかったようです。

ーーEV導入の過程でどのような障壁があったのでしょうか。

「EV導入には、充電インフラの整備など、ディーゼル車にはない課題が多くあります。特に、充電器の設置場所の確保や、建物側の受電設備の改修などがハードルとなりました。また、EVはディーゼル車に比べて車両価格が高くなります。」

ーーEV導入後にも、何か障壁はあるのでしょうか。

「エネルギーマネジメントも大きな課題です。車両は昼間に稼働しているため、どうしても夜間に充電タイミングが集中してしまいます。車両が数台であれば大きな問題にはなりませんが、車両が10台、20台になると、夜間に充電が一斉に開始されるため、電力需要が夜間にシフトしてしまいます。」

多数のEVが同時に充電を行うと、電力需要が急増し、電力コストの増加や地域全体の電力需給バランスの悪化を招く可能性があります。

しかし、同社はこれらの課題を一つずつ解決してきました。

ーーどのように、これらの課題を克服したのでしょう。

「充電インフラの整備においては、『ヤマトオートワークス』という事業者の車両の整備や一括管理を行うグループ会社と連携し、全国の整備ネットワークを活用して充電器の設置工事を進めました。また、エネルギーマネジメントシステムについては、自社の営業所で実証を行いながら物流拠点に特化したシステムを構築しました。*」

※ NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社会の構築」プロジェクトの助成事業として、ヤマト運輸が開発したシステムをもとに構築

地域連携による再エネ電力の地産地消の実現

EVの導入事例として、川崎市にある高津千年営業所の取り組みをお聞きしました。

「ヤマト運輸の高津千年営業所では、車両のフルEV化、蓄電池と太陽光発電設備の導入に加え、使用する電力をすべて再エネ電力で賄っています。地域の電力供給事業者である川崎未来エナジー株式会社から、再エネ電力の供給を受けています。廃棄物処理施設での普通ごみ焼却により生み出される電力による再エネ電力を活用させていただくことで、夜間のEV充電も再エネ電力で賄うことができています。」

さらに、環境価値を地域外に流出させないという点も、この取り組みの重要なポイントです。

「脱炭素による環境価値を地域内で循環させるというのも大きなポイントです。高津千年営業所の車両は、川崎市内で走るため、川崎市内で発電した再エネ電力が川崎市内で消費される形で、再エネ電力の地産地消ができています。この取り組みは、GHG排出量の削減だけでなく、地域社会への貢献も評価されて、「令和6年度気候変動アクション環境大臣表彰」の「先進導入・積極実践部門(緩和分野)」において、「気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞することができました。」

ーー今後、地域との関係性をどのように強めていきたいと考えていますか。

「川崎の事例は、私たちが目指す持続可能な社会の実現に向けた、一つの好事例です。今後はこのモデルを、他の地域にも水平展開していきたいです。」

【実践のためのチェックポイント】

今回のインタビューを通じて、環境経営を始めるにあたっては、以下の点がポイントとなることが示唆されました。ぜひ、みなさまの会社でのお取り組み状況と照らしあわせてチェックしてみてください。

● 自社の事業特性とGHG排出量の現状を把握する

まずは、自社の事業活動におけるGHG排出量の現状を正確に把握することが重要です。

● トップのコミットメントを得て、全社的な目標を設定する

脱炭素経営を成功させるためには、経営トップの強いリーダーシップと、全社的な協力体制が不可欠です。

● 具体的な削減目標とKPIを設定し、進捗をモニタリングする

目標達成に向けた具体的な計画を立て、KPIを設定して進捗を定期的にモニタリングしましょう。

● 地域社会や他企業との連携を模索する

自社だけでは解決できない課題も、地域社会や他企業との連携によって解決できる可能性があります。

● 従業員の意識改革とスキルアップを図る

従業員の意識改革とスキルアップは、脱炭素経営を成功させるための重要な要素です。

おわりに

ヤマトグループの事例は、脱炭素化が単なるコストではなく、新たな価値を創造し、企業の持続的な成長につながる機会であることを示しています。

特に印象的なのは、地域社会との連携を通じて、環境負荷の低減と地域経済の活性化を両立させている点です。

この記事を読んだみなさまが、一歩踏み出し、自社らしい脱炭素経営に取り組むことを願っています。

次回予告

第2回では、ヤマトグループのヤマトオートワークスが提供する新たなビジネスモデル「EVライフサイクルサービス」とヤマトグループが見据える持続可能な社会の未来図について詳しくお伝えします。