脱炭素対策はなぜ必要?企業がすべき取り組みとは!?

低炭素社会と脱炭素社会との違い

10年ほど前まで、地球温暖化対策としてはCO2排出量を抑えようという低炭素社会が世界の主流でした。

ところがパリ協定で決まった目標「世界的な平均気温上昇を産業革命前(1880年)より1.5~2℃に保つこと」が低炭素社会では達成が難しくなってきたため、CO2排出量ゼロを目指す脱炭素が求められるようになったのです。

日本では2020年10月に菅元首相が脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。

これを受け国内でも脱炭素の動きが強くなり、その流れを受け民間企業でも脱炭素対策を求められるようになりました。

なぜ脱炭素が必要なのか?

地球温暖化の進行、化石燃料の枯渇などがあげられており、21世紀中に地球温暖化は1.5℃及び2.0℃を超えることが予測されています。さらに、気候変動の影響は、降水量や海面水位の上昇、生態系の喪失といった自然界における影響だけとどまらず、人間社会のインフラや食料、水不足など広域な課題として深刻な影響が想定されています。

そのため世界中で、緊急の脱炭素対策が必要とされています。

化石燃料の問題

地球温暖化と密接に結びついているものとして、化石燃料の枯渇という問題もあります。

石炭や石油などの化石燃料は、無限にあるわけではありません。このまま使い続ければいずれは枯渇してしまうでしょう。化石燃料に代わる代替エネルギーの確保が世界的に求められているのです。

化石燃料は使うたびに大量のCO2の排出があり、化石燃料の使用を抑えることにより結果的にCO2排出量の削減につながります。

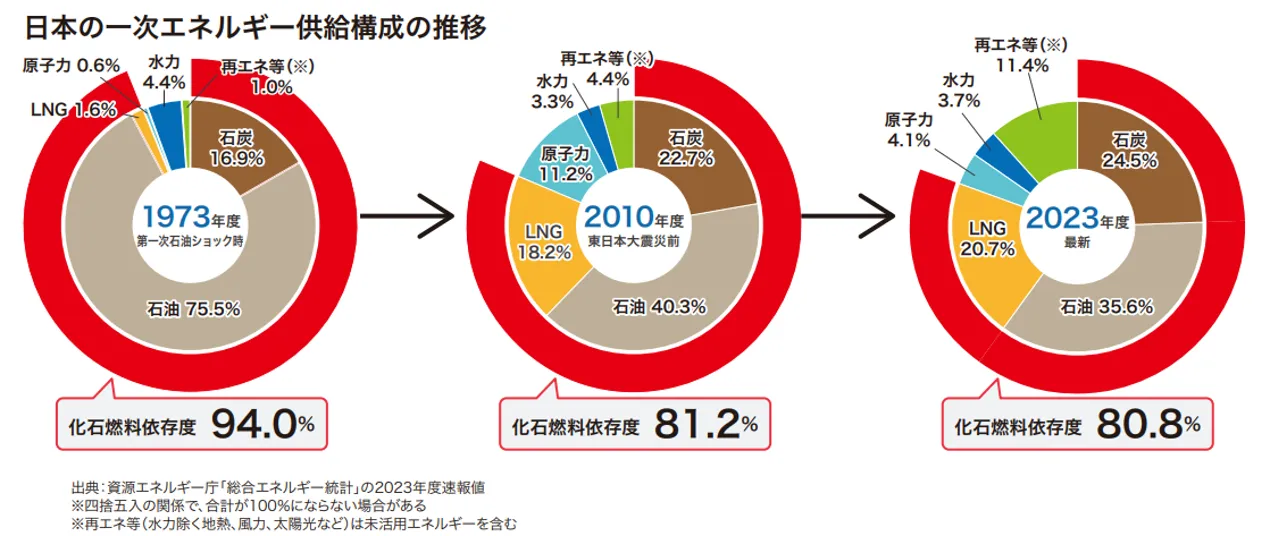

特に、日本でのエネルギー産業は全体の約80%をCO2排出量の多い化石燃料に頼っており、2050年までに温室効果ガスの排出ゼロを目指している日本にとっては、化石燃料に変わる代替エネルギーに切り替えていくことが急務となっているのが実状です。

その為、大企業や中小企業を含めた民間企業にも脱炭素対策の意識を持つことが求められています。

脱炭素とカーボンニュートラルの違い

脱炭素と類似した言葉として「カーボンニュートラル」というものがありますが、一体どのように違うのでしょうか?

CO2などの温室効果ガスの排出量ゼロを目指す脱炭素に対して、カーボンニュートラルは排出量自体をゼロにするのではありません。

排出してしまった温室効果ガスと同量を吸収・除去することで、温室効果ガス排出量を実質ゼロにする、という考え方です。

代表的な吸収の方法としては、植林や森林の管理を行うことがあげられます。

また、2015年のパリ協定によって一気に広がったカーボンニュートラルという考え方は、今や世界の共通認識にもなっている考えた方でもあります。

パリ協定について

地球温暖化を止めるための世界的な取り組みの1つにパリ協定があります。

パリ協定とは、2015年12月12日にパリで行われた「国連気候変動枠組条約締結国会議(COP)」の中で採択された国際的な取り組みのことで、2050年までにカーボンニュートラルを実現する。という目標を掲げています。

出所:パリ協定(JCCCA)

1997年に京都で採択された京都議定書は先進国のみに目標を掲げていたのに対して、パリ協定では先進国以外も含めた190以上の国が同じ目標に向かっています。

2025年1月、アメリカがパリ協定から離脱することをトランプ大統領が発表したものの、今後脱炭素に向けた世界的な動きはますます加速していくことになるでしょう。

具体的な脱炭素対策のための企業の取り組み

脱炭素対策はよくダイエットに例えられることがあります。

ダイエットでは、まず自分の現在の状態を把握して目標を決めていくというのが一般的な方法として用いられています。

その例でいくと、現在の体重は〇〇キロで1日の消費カロリーは〇〇カロリー。そして目標時期と目標体重から逆算して、1日あたりの摂取カロリーを決めていく。といったように目標を決めてから逆算した行動を行うことになります。

脱炭素対策も同じような考え方で、まずは自社のCO2排出量を把握することから始め、そして目標時期と目標数値に対してどのような行動を行うことで目標数値を達成することができるのかを逆算して行動を決めることになります。

再生可能エネルギー設備

企業が取り組む脱炭素対策として代表的なものが、化石燃料に代えてCO2排出量が少ない再生可能エネルギー源を確保するための設備投資です。

再生可能エネルギーの例として太陽光発電や風力発電がありますが、その中でも太陽光発電に関しては国内でも多くの企業が取り入れている実績が多くあります。

再生可能エネルギーを取り入れることのよって、CO2排出量が削減できるのはもちろん、電気代が安くなり自社のランニングコストの削減にもつながります。

初期費用が高い太陽光発電ですが、今は初期投資がかからないPPAモデルや電力会社の再エネメニューなども多数存在します。自社にとってどのように再生可能エネルギーを調達するのが経済的にメリットがあり、脱炭素に本質的な貢献ができるかを検討してみてはいかがでしょうか。

カーボンオフセット

カーボンオフセットとは、自社で出した温室効果ガス(CO2など)の排出量を、他の場所で削減した量(J-クレジット等)で埋め合わせるという考え方や取り組みのことです。

企業が取り組むカーボンオフセットとして以下の3つを紹介します。

1.会議やイベントにおけるオフセット

スポーツ大会などのイベント主催者が主体となる取り組みです。イベントの開催に伴って排出される温室効果ガス排出量を埋め合わせる活動を展開します。

2.製品やサービスにおけるオフセット

製品やサービスの提供に伴い排出される温室効果ガスを埋め合わせる取り組みです。都市ガスや航空機の移動など比較的温室効果ガスの多いサービスの環境配慮メニューとして、企業がボランタリーな活動を展開しています。

3.寄付型オフセット

企業製品やサービスの販売時に売上の一部を地球温暖化防止に役立てることを伝えて、その売り上げの一部を植林クレジットの調達などに充てることで自然環境の保全に貢献する取り組みです。

カーボンオフセットは環境保全に寄与するだけでなく、企業としての価値を高め社会的信用を得るのにも効果的となります。脱炭素対策として注目されているカーボンオフセットを様々なストーリー性と共に検討してみるのもいいでしょう。

省エネルギーの推進

脱炭素対策として自社内でできる省エネ対策も大切です。

例えば、以下のような取り組みが考えられます。

- 社員の通勤手段を車から、電車、自転車などに変える。

- 冷暖房の設定温度に気を配り、適切な温度を維持する。

- エレベーターを使わず階段を使う。

- 照明をこまめに消灯する。

このような細かい省エネルギー対策は、意識を変えてすぐに取り組むことができることからコツコツと継続して続けること、そしてエネルギー使用量の前年比などの記録からCO2の削減効果を把握・検証・シェアすることが重要となります。

まとめ

本記事では脱炭素対策についての基礎知識から、企業が取り組むべき理由や具体例をご紹介しました。

世界的にも脱炭素が求められている今、企業として取り組むことが重要になり、自社だけでなくサプライチェーン全体での削減が必要になります。

脱炭素対策に取り組むことはCO2削減だけでなく自社のコスト削減にもなり、さらに社会的信用をあげることにもつながるでしょう。今こそ本記事を参考に脱炭素対策に乗り出しましょう!