カーボンニュートラルとは?

カーボンニュートラル(carbon neutral)とは、人間活動によって排出される温室効果ガス(主にCO2(二酸化炭素)。Greenhouse Gasesの略称でGHGとも呼ばれる)の排出量を実質的にゼロにすることを意味します。具体的には、排出した温室効果ガスの量と、それを削減・吸収するための対策(例:植林、再生可能エネルギーの導入など)を組み合わせることで、全体のバランスを取ることを指します。

カーボンニュートラルの概念は、地球温暖化を抑制するために重要となります。企業や国、個人が自らの温室効果ガスの排出量を削減し、削減しきれなかった排出量をオフセットする(相殺する)ことで、最終的に温室効果ガスの排出を実質的にゼロにすることを目指します。

資源エネルギー庁では、従来からカーボンニュートラル関連の事業を推進しています。一般向けの解説記事では、カーボンニュートラルについても詳しく解説しています。

参考:「カーボンニュートラル」って何ですか?(前編)~いつ、誰が実現するの?」(資源エネルギー庁HP)

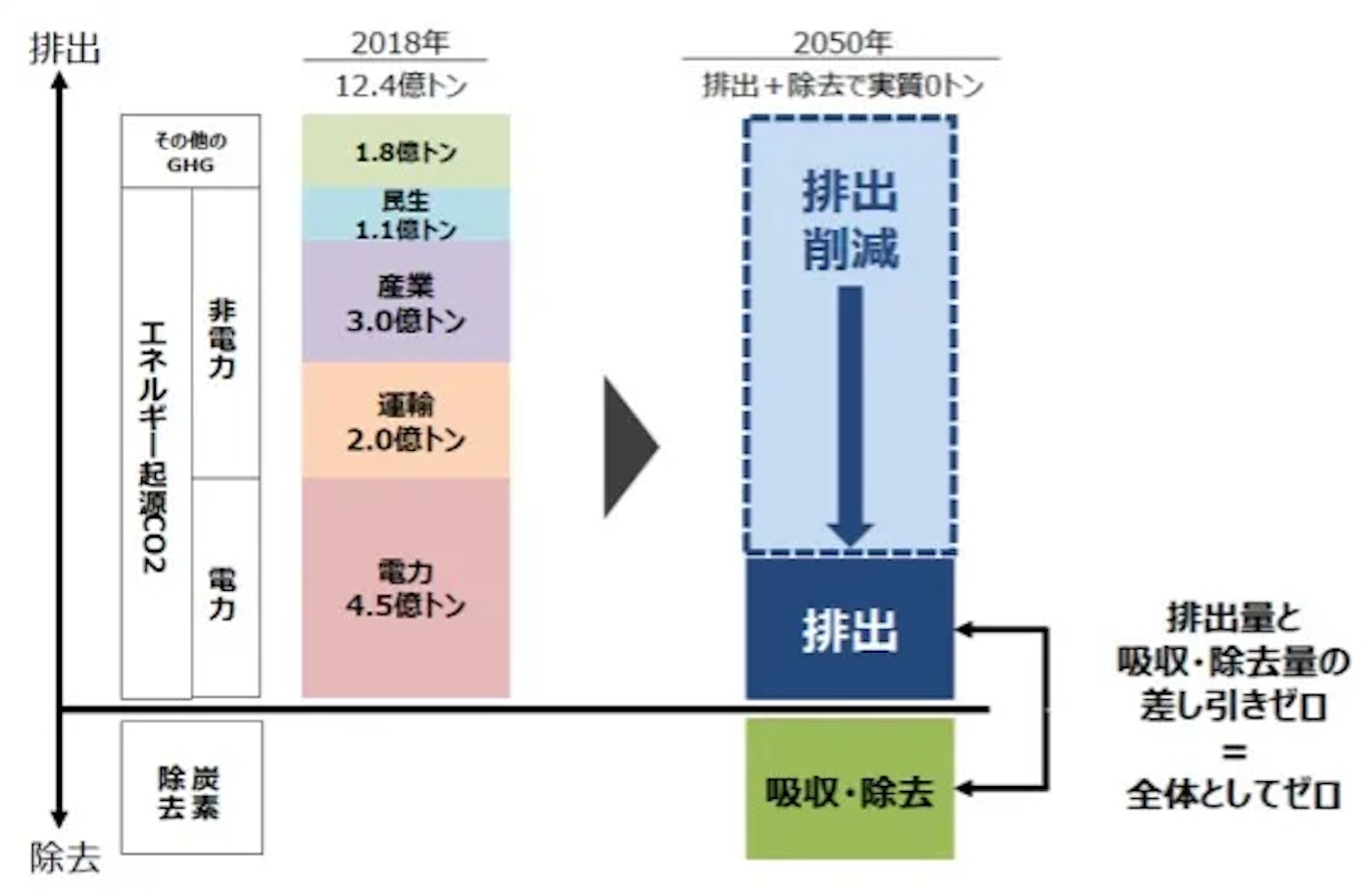

以下の図は、日本の温室効果ガス排出量データをもとに、資源エネルギー庁が設定した削減目標を示したものです。2018年に排出された温室効果ガス12.4億トンを、政府が掲げる2050年の目標に向けて、排出削減と吸収・除去によって相殺し、カーボンニュートラルを達成することを目指しています。

出所:「カーボンニュートラル」って何ですか?(前編)~いつ、誰が実現するの?」(資源エネルギー庁HP)

カーボンニュートラルの取り組み

カーボンニュートラルの取り組みについて、次に紹介します。

国内官庁における取り組み

日本では、2020年に当時の菅総理が、カーボンニュートラルに関する所信表明演説をしています。

「我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします」

出所:「カーボンニュートラル」って何ですか?(前編)~いつ、誰が実現するの?」(資源エネルギー庁HP)

資源エネルギー庁などで、「カーボンニュートラル」に関して、詳しくその内容を解説し、関連PRを実施しています。上記の解説だけでなく、これ以外にも比較的わかりやすく記載された記事が複数ありますので、参考にしてみるのもよいかもしれません。

環境省や国立研究開発法人国立環境研究所では、先ほどのグラフのデータとなる「温室効果ガス排出量」を算出しています。国内では、温室効果ガスデータの多くは国立環境研究所によるものとなっています。

これ以外にも、環境省では脱炭素活動を推進するため、「デコ活」などの事業を地方自治体などとも推進しています。

参考:デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)の進展状況について(環境省HP)

国内企業における取り組み

このように官庁でのカーボンニュートラル関連事業が推進されていますが、メインとなる温室効果ガス削減に関する活動は、国内企業によるものです。

ここでは、従来からカーボンニュートラルに重点的に取り組んでいる味の素、花王およびセブンイレブンの各社について、紹介します。

味の素

食品業界では、カーボンニュートラルや脱炭素への取り組みが以前から推進されています。

味の素グループは、農産物など多くの天然資源を利用する企業として、気候変動への対応を持続可能な事業活動における重要課題と位置づけています。

また、政府の取り組みにも呼応して、自社のサプライチェーン全体で、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目標としています。国際的な取り組みであるTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の指針に基づき、対応策の検討と関連情報の公開に取り組んでいます。さらに、温室効果ガス排出量削減に向けて、国際的な企業が参加するSBT(Science Based Targets initiative)から認定を取得しました。

出典:カーボンニュートラルってなに?いまさら聞けないサステナビリティ関連用語を学ぼう④(味の素公式HP)

花王

花王では、2040年までにカーボンニュートラルを、2050年までにカーボンネガティブ(カーボンニュートラルより進んだ、自社活動のみによる完全な脱炭素)を目指しており、他社と比べても高い目標を掲げています。2019年に「Kirei Lifestyle Plan」を策定し、19の重点テーマを通じて脱炭素社会の実現に貢献しており、電力の再生可能エネルギー化も推進しています。

またSBTから「1.5℃目標」の認証を取得しています。

出典:2040年カーボンゼロ、2050年カーボンネガティブ実現に向けた活動を加速(花王公式HP)

セブン&アイグループ

セブン&アイグループでは、『GREEN CHALLENGE 2050』という環境宣言を制定して、特にその中でも、CO2排出量の削減をトップ目標に掲げています。

「CO2排出量削減」「プラスチック対策」「食品ロスやリサイクル対策」「持続可能な調達」の4つのテーマを設定し、各事業会社の主管部門からリーダー(執行役員以上)を選出し、目標達成を目指してグループ全体で横断的な取り組みを進めています。

例えばCO2排出量削減では、グループの店舗運営に伴う排出量80%以上削減を目指しています。また、自社の排出量のみならず、関連するサプライチェーン全体で削減推進に取り組んでいます。

出典:セブン&アイグループの環境宣言『GREEN CHALLENGE 2050』4つのテーマを定め、2050年までに実現を目指します。(セブン&アイ・ホールディングス公式HP)

カーボンニュートラルの今後

現在、政府では2026年度の本格運用を目指して、「排出量取引」の制度設計をおこなっています。

これにより温室効果ガスの年間排出量が10万トンを超える企業は、この制度に参加することが義務化される予定です。10万トン以下の企業では、義務ではありませんが、自主的に参加も可能です。

さらにこの取引を促進する観点からも、「排出枠」を産業分野ごとに設定する予定です。たとえば、鉄鋼や電力といった排出量の多い産業毎に排出枠が設定され、それに基づいて各社にその枠が割り当てられることとなります。

日本で排出量の大きな企業は、まず鉄鋼分野があげられます。現在「水素製鉄」などの新規技術も開発中ですが、これだけでは削減は十分ではありません。さらには化学分野や運輸、鉄道分野、特にJRなど大手企業もその対象となります。

今後、削減方法・取り決めに加えて、最終的にカーボンニュートラル達成のための炭素除去技術の検討も必要です。

炭素除去技術

カーボンニュートラルを実現するための鍵となる技術が、「炭素除去技術」となります。最終的に自社でカーボンゼロとできない部分を、他の設備や他企業などが提供する炭素除去量などと相殺する際の、手段のひとつとなりえます。

炭素除去技術には、空気中から直接炭酸ガスを吸収・分離する「直接空気回収技術“DAC”」や「炭素捕捉・貯留技術“CCS”」や「炭素捕捉・利用技術“CCU”」などが含まれています。

直接空気回収技術 DAC(Direct Air Captureの略称)

大気中のCO2を直接除去する技術です。DACのプロセスは、空気の取り込み、炭酸ガスの吸収、炭酸ガスの分離・処理の各段階からなっています。大気中の空気自体を、当該設備のファンでまず取り込みます。次に、取り込んだ空気を化学的な吸収剤などに通して、炭酸ガスのみを吸着します。吸着・分離した炭酸ガスを圧縮して、さらに貯留や再利用をおこないます。

炭素回収・貯留技術 CCS(Carbon Capture and Storageの略称)

CO2を分離・回収し、地下などの安定的な貯留槽に注入し永久的に封じ込める技術です。DACなどで濃縮された炭酸ガスなども、この方法で貯留できます。鉄鋼、セメント、化学など、製造工程でCO2を大量に排出する産業において、代替エネルギーだけでは削減が難しい分野でも対応可能です。

炭素捕捉・利用技術 CCU(Carbon Capture and Utilizationの略称)

CO2を分離・回収し、新たな製品として化学品や燃料などの製造に原料として利用する技術です。貯留場所に依存しないため、化学品、燃料、建材、食品、農業など幅広い分野で適用可能です。カーボンリサイクルとも呼ばれ、炭素をあらたな製品として供給することができ、カーボンニュートラルだけではなく、一歩進化した利用技術となります。

まとめ

カーボンニュートラルについて知りたいと考えている方に、取り組み内容について、基礎から詳しく紹介しました。

国内でも、すでにかなりの企業で取り組まれていますが、政府による施策によるところも大きくなっています。経済産業省では、2026年度から温室効果ガス排出量が10万トンを超える大手企業に、排出量取引制度への参加を義務化する予定です。

今後さらに、カーボンニュートラルに関する技術開発も増加することが予想され、気候変動の影響を最小限に抑えるための重要な取り組みとして、多くの国や企業が目標に掲げています。